储能VS新能源车:固态电池谁先破圈?

——卫蓝魏纪周:“不起火”电池的战场在储能

“固态电池大规模起量的突破口,是储能,而非新能源汽车。”

(2025年2月27日,深圳)2025国际新能源产业营销峰会上,卫蓝新能源副总经理魏纪周抛出一项颠覆性判断。尽管行业内有观点认为其应优先用于新能源汽车,但魏纪周直言:“储能场景对安全性和寿命的极致需求,才是固态技术的最佳试验场。”

支撑这一论断的,是卫蓝新能源的“杀手锏”:全球首个投运的百兆瓦时级混合固液储能电站。2024年6月,浙江龙泉100MW/200MWh项目并网,其搭载的280Ah电池以“5mm针刺不起火、模组热失控不扩散、常温循环8000次”三项硬指标,拿下国网严苛抽检的“全通过”战绩。魏纪周用数据划出分界线:“当储能电站因液态电池炸成火海时,能量密度毫无意义——安全溢价,只有储能敢买单。”

图:卫蓝新能源副总经理魏纪周在2025国际新能源产业营销峰会演讲

一、卫蓝新能源:中科院技术孵化的固态电池“破局者”

成立于2016年的卫蓝新能源,背靠中科院物理所固态电池技术团队,是国内少数实现混合固液电池量产的“硬科技”企业。其创始人阵容堪称豪华——陈立泉院士(中国锂电之父)、李泓教授(固态电池领域权威)及深耕电池产业链的俞会根董事长,构建了从材料研发到商业化的全链条能力。

图:卫蓝新能源的创始人阵容堪称豪华

l 技术护城河:从实验室到工厂的跨越

卫蓝选择了一条独特的“混合固液”技术路线——在传统液态电解质中掺入氧化物、聚合物固态电解质,并通过原位固态化技术(热聚合+电化学固化)解决固固界面接触难题。这一策略既兼容现有锂电产线,又将电芯液体电解质含量降至10%以下,安全性显著提升。

目前,卫蓝已布局590+项国内专利(含400+发明专利)及33项海外专利,覆盖固态电解质包覆、超薄金属锂制备等核心技术,形成“专利护城河”。

l 产能布局:全国落子,剑指全球

卫蓝的基地网络已覆盖北京(总部)、淄博(储能基地)、湖州(动力基地)、珠海(合资公司)等地。其淄博储能基地规划产能20GWh,计划2025年投产;而全球首个百兆瓦时级混合固液储能电站(浙江龙泉项目)已于2024年6月并网,月收益超400万元,成为商业化标杆。

二、储能战场:用“安全”重新定义行业标准

“当磷酸铁锂电池容量突破300Ah时,热失控温度可能高达700-900℃,远超正极材料分解阈值。”魏纪周援引欧阳明高院士的警示,直指大容量液态电池的潜在风险。卫蓝的解决方案是——高安全混合固液储能电池。

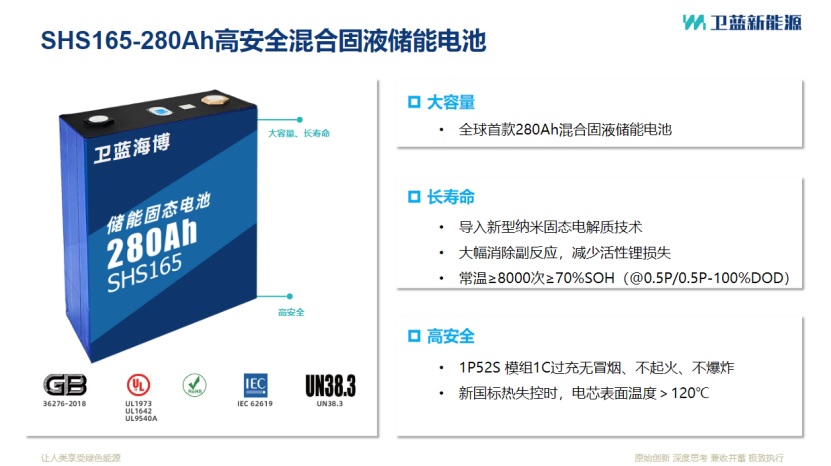

l 280Ah电池:安全与寿命的双重革命

- 全球首款混合固液280Ah方形LFP电池:常温循环超8000次(70% SOH),15年日历寿命,较液态电池寿命延长50%。

- 极致安全:通过新国标热失控测试,模组1C过充、5mm钢针穿刺均无起火爆炸;配套的全浸没式液冷系统可阻断热失控扩散,获应急管理部天津消防研究所认证。

- 商业化验证:浙江龙泉100MW/200MWh电网侧储能电站运行效率达86%,远超行业平均的85%,成为国网“严苛抽检”的少数一次性通过项目。

图:卫蓝的SHS165-280Ah高安全混合固液储能电池

l 314Ah电池:下一代储能的“安全天花板”

针对欧阳明高提出的“300Ah+液态电池危险论”,卫蓝推出升级版314Ah电芯,5mm针刺、1C过充测试中电芯表面温度仅95℃,且循环寿命预测达6500次(80% SOH)。魏纪周透露:“这款产品已获多家央企储能订单,2025年产能将全面释放。”

三、低空经济:固态电池的“第二增长曲线”

“无人机电池需要承受3-5C高倍率放电,传统液态电池易因高温引发安全事故。”魏纪周展示了一组数据:卫蓝的310Wh/kg混合固液无人机电池可在-20℃至60℃环境下稳定工作,循环寿命超800次,热失控触发温度从140℃提升至190℃。

l 应用场景裂变:从天空到地面

- 无人机:NAXEN等头部厂商已批量采用,支持长续航物流巡检、应急救援。

- 工程机械:山东港口集团235kW/731kWh电动堆高机项目落地,替代柴油动力;

- 通信基站:深圳1000个基站改造项目推进中,解决传统铅酸电池效率低、寿命短痛点;

- 极端环境:32kWh便携式储能电源进入矿山、电力抢修领域,替代燃油发电机。

四、争议与未来:储能VS新能源车,谁主沉浮?

固态电池将率先在高端电动车市场突破?而魏纪周则认为:“新能源汽车对成本极度敏感,而储能场景对安全、寿命的要求更高,愿意为技术溢价买单。”

l 行业预判:2025年或是拐点

- 政策驱动:中国“十四五”新型储能规划明确支持长寿命电池技术;欧盟《新电池法》将循环寿命、碳足迹纳入强制标准,为混合固液电池打开海外市场。

- 经济账本:卫蓝测算,其储能电池全生命周期成本已低于液态电池,且度电成本(LCOS)因长寿命优势再降20%。

五、结语:一场由技术定义的全球竞逐

“电池竞争已进入白热化,但固态赛道才刚刚开始。”魏纪周在演讲尾声向业界发出合作邀约。卫蓝的野心不止于产品出海,更希望与合作伙伴共建“固态电池生态圈”——从正负极材料到设备供应商,从储能集成商到海外渠道商,形成技术、资本、市场的三重绑定。

在这场新能源产业的“蜕变”中,卫蓝新能源正以“安全”为矛,以“产业链协同”为盾,试图改写全球电池产业的游戏规则。而储能,或许正是这场变革的第一个引爆点。

相关阅读:

创维汽车出海方法论:如何用“轻资产重技术”撕开全球新能源版图?

充电桩“心脏战争”:中国隐形冠军攻破欧美技术壁垒的三大致胜之道

中东非抢71.6%全球增量!中国光储充国家队“轻量化出海”逻辑

解码PLC:藏在光伏板背后的“隐形战场”,中国企业正在改写游戏规则