一、事故回顾:自动驾驶的极限挑战

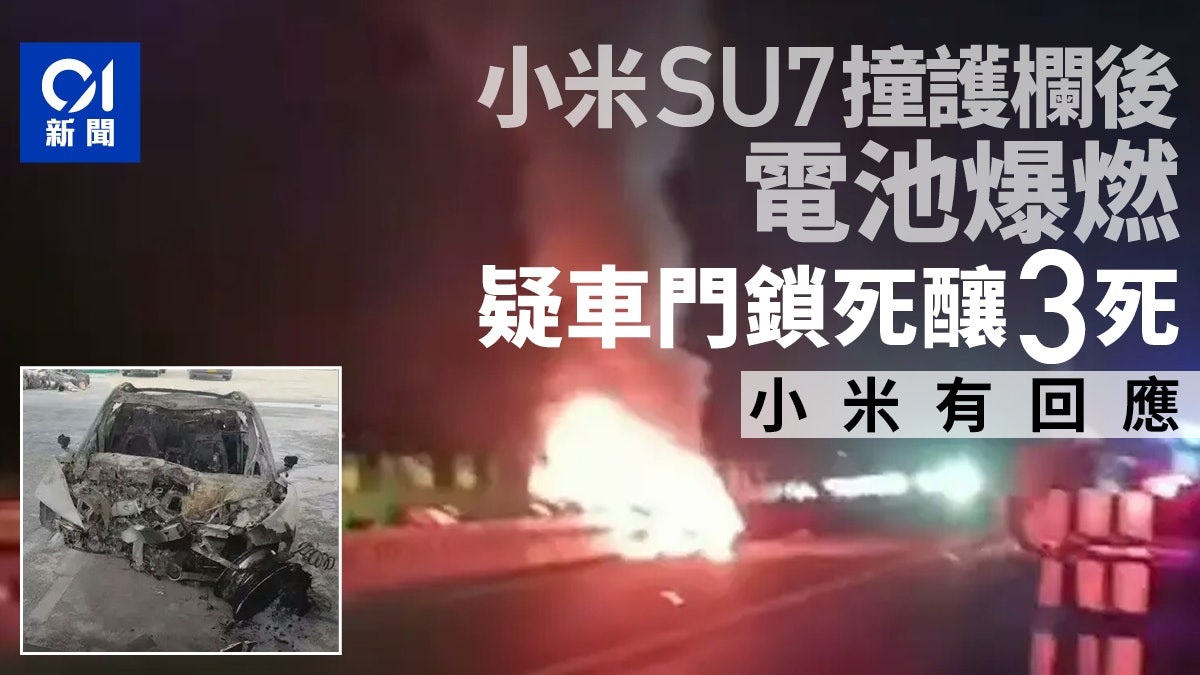

3月29日晚上,一辆小米SU7在高速公路上发生严重交通事故,导致车辆起火,驾驶员及乘客共计三人,全部不幸遇难。痛定思痛!事故引发了关于自动驾驶系统(NOA)、电池安全性以及车辆设计的广泛讨论。如火如荼的新能源汽车、自动驾驶等行业热点,似乎都要集体降降温,停下脚步,好好思考一下,面对生命安全,行业还有哪些更紧急更优先的事情要做!

小米在今天(4月1日)提供了事故时间线,显示NOA在事故前曾发出多次预警,但驾驶员仅在0.4秒前接管,未能成功避险。这一细节也暴露了智能驾驶系统与人类驾驶员在紧急情况下的交互难题。

22:44:24 NOA发出风险提示“请注意前方有障碍”,发出减速请求,并开始减速

22:44:25 NOA被接管,进入人驾状态,方向盘往左转角22.0625度,制动踏板开度31%

22:44:26 方向盘往右转角1.0625度,制动踏板开度38%

22:44:26-28之间 车辆与水泥护栏发生碰撞

22:44:28 车端Ecall触发

二、NOA系统的不足:预警机制与人机交互优化

NOA系统的核心挑战在于如何让驾驶员在关键时刻及时接管车辆。斯坦福大学的研究表明,驾驶员从辅助驾驶模式切换到完全掌控通常需要2.3秒,而小米SU7的NOA仅在0.4秒前由驾驶员接管,几乎没有反应余地。

预警时间过短:NOA是否应在更早阶段提醒驾驶员,尤其是在复杂路况下?

车道变更策略:是否可以优化NOA的变道决策,使其在面临未知障碍时采取更保守的策略?

自动刹车优化:NOA是否应默认启用更严格的刹车保护机制,以减少事故冲击力?

虽然小米的NOA与特斯拉FSD、华为ADS等系统类似,但此类事故表明,现有自动驾驶系统仍未完全解决人机交互的可靠性问题。

图:小米su7事故引3人殒命

三、电池安全性:碰撞起火的技术分析

事故发生后,车辆在短时间内起火,这引发了对磷酸铁锂电池安全性的关注。清华大学新能源车辆研究中心数据显示,电动车在碰撞后起火的概率约为燃油车的3.7倍,但该数据尚需结合具体碰撞环境分析。

电池结构是否优化? 磷酸铁锂电池相较于三元锂电池,热失控风险较低,但如果车辆的电池包结构和防撞设计不足,仍可能因机械冲击引发短路或热失控。

是否有更安全的电池防护设计? 行业内部分企业,如比亚迪,采用“刀片电池”强化结构以降低碰撞损害,小米是否可借鉴此类设计?

能否增加热失控检测? 现有BMS(电池管理系统)是否可通过更快速的温度监测与隔离机制,避免起火扩散?

四、车门锁死争议:紧急逃生机制是否足够完善?

车主家属质疑,小米SU7的车门在事故发生后无法打开,导致乘客难以逃生。许多现代电动车采用电子门锁系统,而在断电情况下,是否有足够清晰的逃生指引与冗余设计?

逃生机制是否直观? 现代电动车多配备机械应急开锁装置,但在紧急情况下,乘客是否能迅速找到并使用?

断电情况下的开门可靠性? 2024年已有17款电动车因断电后门锁失效问题召回,小米SU7是否也存在类似设计缺陷?

这一问题需要车企提供更明确的技术说明,同时在未来产品设计中优化逃生机制。

五、数据透明度与企业责任:如何平衡调查与公众信任?

小米公布了事故时间线,但部分公众仍对透明度存疑。相比之下,特斯拉曾在2018年发生类似事故后,马斯克直接回应并提供详细技术分析。

企业是否应主动提供完整驾驶数据? 在监管部门允许的范围内,开放事故数据可提升公众信任。

国内外品牌在危机公关上的差异? 特斯拉倾向于直接回应消费者,而国内车企通常更侧重技术解释,这种策略是否应调整?

六、未来改进方向:智能驾驶的安全边界

此次事故暴露出智能电动车在安全性和人机交互方面的多个问题。未来,小米及其他车企可以考虑:

优化NOA系统:

增强预警时间,避免突发接管挑战。

在复杂路况下调整自动驾驶策略,减少高风险变道行为。

进一步优化自动刹车逻辑,减少事故伤害。

提升电池安全性:

采用更先进的防撞结构,如比亚迪“刀片电池”或宁德时代CTP技术。

加强BMS实时监测,提升电池热失控防护能力。

改进逃生设计:

增强机械应急开锁设计,确保事故发生时车门可快速打开。

在车内提供更直观的逃生指引,提升用户认知。

提升企业透明度:

事故发生后,主动提供更详细的技术分析与改进计划。

结合国际危机公关经验,增强消费者沟通,提高品牌信任度。

七、结论:技术进步需谨慎前行

小米SU7事故提醒我们,智能驾驶技术仍处于发展阶段,安全挑战不容忽视。尽管NOA系统在理论上可提升驾驶便利性,但现实应用中,仍需优化人机交互、提升电池安全性、优化车辆设计,并增强企业责任感。

未来,智能电动车行业应在创新与安全之间找到更好的平衡点,确保技术发展始终以用户安全为核心。