在半导体技术不断追求极限的今天,中国科学院大学教授周武课题组的突破性研究,如同在平静的湖面上投下了一颗重磅炸弹,激起了层层涟漪。这项研究不仅在学术界引起了轩然大波,更在产业界掀起了一场关于未来技术走向的大讨论。

技术突破的核心

周武课题组提出的基于界面耦合的p型掺杂二维半导体方法,是一项具有里程碑意义的创新。这种方法通过在二维材料表面实现p型掺杂,打破了传统硅基逻辑电路只能在二维平面上布局的限制,为实现三维垂直集成的多层互补型晶体管电路铺平了道路。

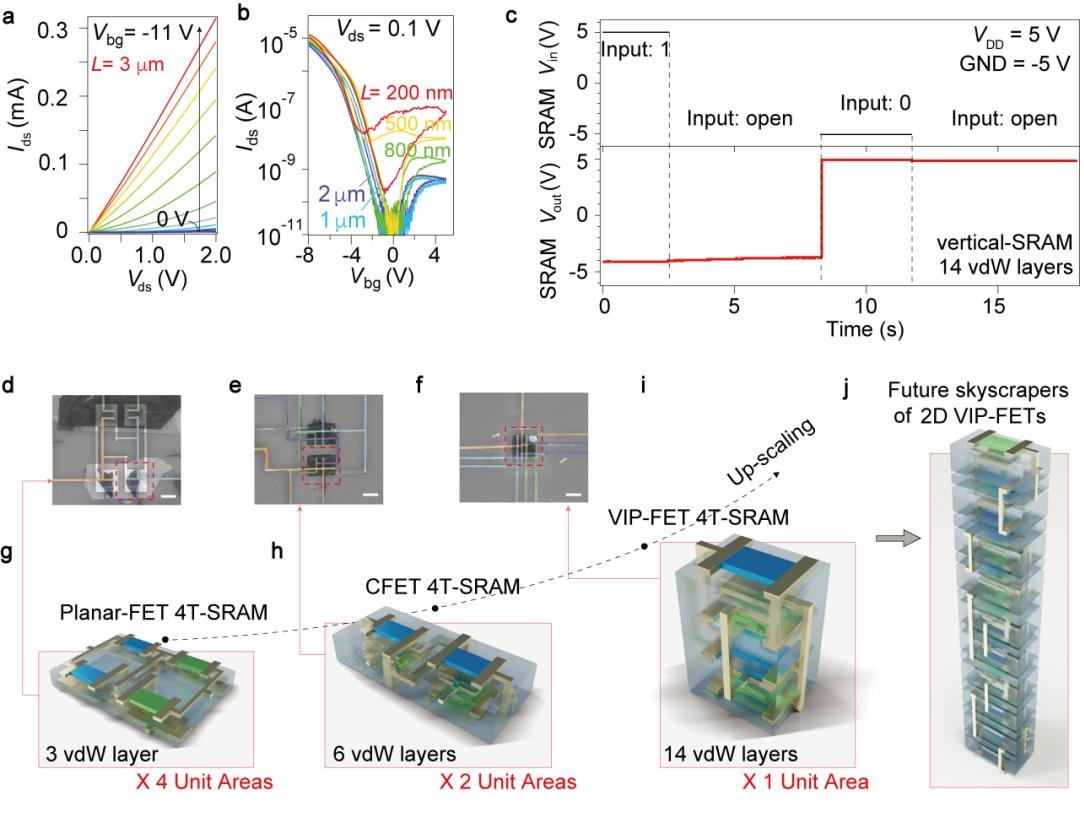

图:实现二维半导体垂直3D集成互补逻辑电路SRAM原型器件

技术参数与亮点

这项技术的关键亮点在于其颠覆性的界面效应。研究团队利用垂直堆叠的方式,成功制备了由14层范德华材料组成的器件,这在材料科学领域是一个巨大的飞跃。通过低电压球差校正扫描透射电镜的深入表征,研究团队揭示了MoS2、CrOCl与h-BN层之间具有原子级清晰的界面,这一发现为器件的高性能提供了坚实的基础。

学术与产业的共振

这项研究的发表,不仅是学术上的一次胜利,更是对整个半导体产业的一次深远影响。随着摩尔定律逐渐逼近物理极限,传统的硅基集成电路已经难以通过缩小晶体管尺寸来提升性能。周武课题组的这项研究,为半导体产业提供了一种全新的发展路径,有望引领产业进入一个新的发展阶段。

值得一提的是,这项研究是多个科研团队合作的成果。周武课题组与山西大学、辽宁材料实验室、中山大学以及中国科学院金属研究所的合作,展现了跨学科、跨机构合作的巨大潜力。这种合作模式不仅加速了科研进程,也为解决复杂科学问题提供了多角度的视野。

尽管这项技术展现出了巨大的潜力,但要实现商业化应用,还需要克服一系列的挑战。包括但不限于材料的批量生产、器件的稳定性和可靠性、以及与现有生产线的兼容性等。此外,这项技术是否能够被现有的半导体巨头如英特尔、台积电等公司采纳,也是其能否快速普及的关键因素。

总结

周武课题组的这项研究,不仅是中国在半导体领域的一次重要突破,更是对全球半导体技术发展的一次有力推动。这项技术的成功,不仅展现了中国科研人员的智慧和创造力,更为全球半导体产业的发展提供了新的可能性。我们期待着这项技术能够早日走出实验室,成为推动社会进步的重要力量。