光子集成电路(PICs)通过将多个光学组件和功能集成在单一芯片上,已经彻底革新了光通信和计算系统。

几十年来,基于硅的PICs一直主导着该领域,这主要得益于它们在成本效益上的优势,以及能够与现有的半导体制造技术无缝集成。尽管在电光调制带宽方面存在一定的限制,但硅光绝缘体上的光学收发器芯片已经成功实现了商业化,它们在现代数据中心中通过数百万条光纤传输着海量的信息流量。

近年来,基于铌酸锂绝缘体晶片平台的光子集成电路(PIC)电光调制器因其显著的普克尔斯效应系数而异军突起,这一特性对于实现高速光信号调制极为关键。尽管如此,铌酸锂材料的高昂成本和复杂的生产工艺限制了其在更广泛领域的应用,也阻碍了其在商业层面的进一步融合。

而铌酸锂的近亲——铌酸钽(LiTaO3),展现出了突破这些障碍的潜力。它不仅拥有与铌酸锂相媲美的卓越电光特性,更在成本和规模化生产方面具有优势,这主要得益于电信行业已在5G射频滤波器中对其进行了广泛应用。

目前,由瑞士洛桑联邦理工学院教授和中国科学院上海微系统与信息技术研究所的欧阳鑫教授带领的科研团队,已经开发出一种基于铌酸钽的新型PIC平台。这一平台不仅充分发挥了铌酸钽材料的内在优势,更有潜力通过提高高品质PIC的经济性,从而引领整个行业的变革。

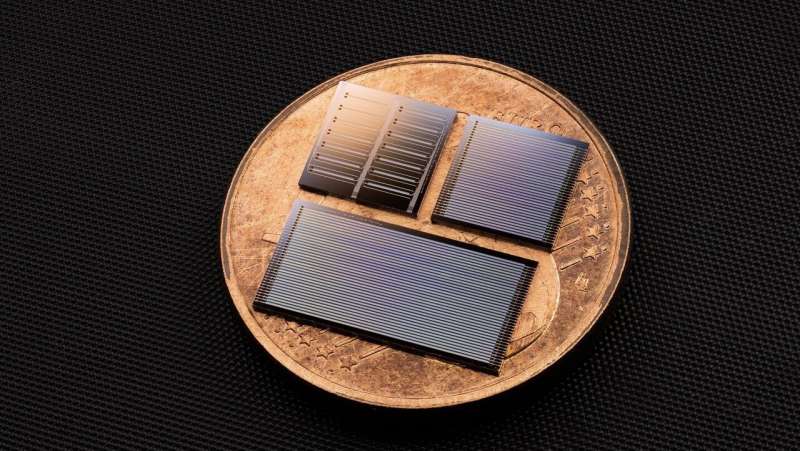

图:钽酸锂光子集成电路

研究团队开发了一种适用于铌酸钽的晶圆键合技术,该技术能够与现有的硅绝缘体生产线相兼容。随后,他们利用类似金刚石的碳材料对薄膜铌酸钽晶圆进行了掩膜处理,并继续刻蚀出光学波导、调制器和具有极高品质因数的微共振器。

这一刻蚀工艺的实现,是通过结合深紫外线(DUV)光刻技术和干法刻蚀技术,这些技术最初是为铌酸锂材料开发的,之后经过精心调整以适应硬度更高、化学性质更稳定的铌酸钽材料。在调整过程中,研究人员优化了刻蚀参数,以最大程度减少光学损耗,这对于实现光子电路的高性能至关重要。

借助这种方法,该团队成功制造出了高效率的铌酸钽光子集成电路(PICs),在电信波段的光学损耗仅为5.6分贝/米。另一个值得注意的成果是电光马赫-曾德尔调制器(MZM),这是一种在当今高速光纤通信中广泛使用的器件。由铌酸钽制成的MZM,其半波电压长度乘积为1.9伏特·厘米,电光带宽可达40吉赫兹。

“在保持高效率的电光性能的同时,我们还成功地在这个平台上产生了孤子微梳,”该研究人员表示。“这些孤子微梳具有众多的相干频率,并且当它们与电光调制技术相结合时,特别适用于并行相干激光雷达(LiDAR)和光子计算等应用领域。”

铌酸钽光子集成电路(PIC)降低了双折射率(即折射率随光的偏振和传播方向变化的特性),这使得电路设计更为紧凑,并确保了其在所有电信波段都能拥有广泛的操作能力。这项研究为实现先进电光PIC的规模化和成本效益化生产开辟了新途径。